会社の知り合いで部署移動したものの、新しい環境に馴染めず適応障害と診断された人がいます。現在休職していますが、先日連絡があり橋本病も併発していることが分かりました。しばらく休職していてもなかなか改善しないので色々と検査した結果分かったようです。今回の記事で適応障害と橋本病の関連について解説しますので、この2つの疾患が関連することを理解してもらえればと思います。

・適応障害について

適応障害とは特定のストレス要因に対する不適応反応のことです。原因となるストレスがなくなれば改善するとされています。

※症状はストレス要因から3ヶ月以内に出現し、ストレス要因がなくなると6ヶ月以内に改善するといわれています。

ストレス反応に対して、ストレスホルモンと呼ばれるアドレナリンやコルチゾールが分泌されます。これらのストレスホルモンは交感神経を促進したり代謝を促進し、ストレス状態下で生命維持を行います。また脳内麻薬であるエンドルフィンも分泌され、不安や緊張を緩和します。

しかし過剰なストレスにさらされることで、これらのストレスホルモンが過剰に分泌されたり、また長時間ストレスにさらされることで、ストレスホルモンやコルチゾールの分泌を促進するCRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)、ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が枯渇してしまい、免疫機能や自律神経に異常をきたしてしまいます。

その結果、不安・抑うつ・集中力の低下・イライラ・不眠・倦怠感・動悸・食欲不振などといった症状が出るようになります。

今回記事で紹介した知り合いは不眠と感情失禁が表れたようです。

※感情失禁:感情のコントロールが上手くできず、些細な刺激で大喜び・激怒・号泣といった過度な感情が出てしまう状態。

適応障害について分かったでしょうか?体感として適応障害で休職する人が昔に比べて増えている感じがします。部署移動や人間関係での悩みで発症する人が多いですね。

続いて橋本病について確認したいと思います。

橋本病は甲状腺機能低下症の1種です。詳しく理解するために甲状腺ホルモンと甲状腺機能低下症をそれぞれ確認しましょう。

・甲状腺ホルモンについて

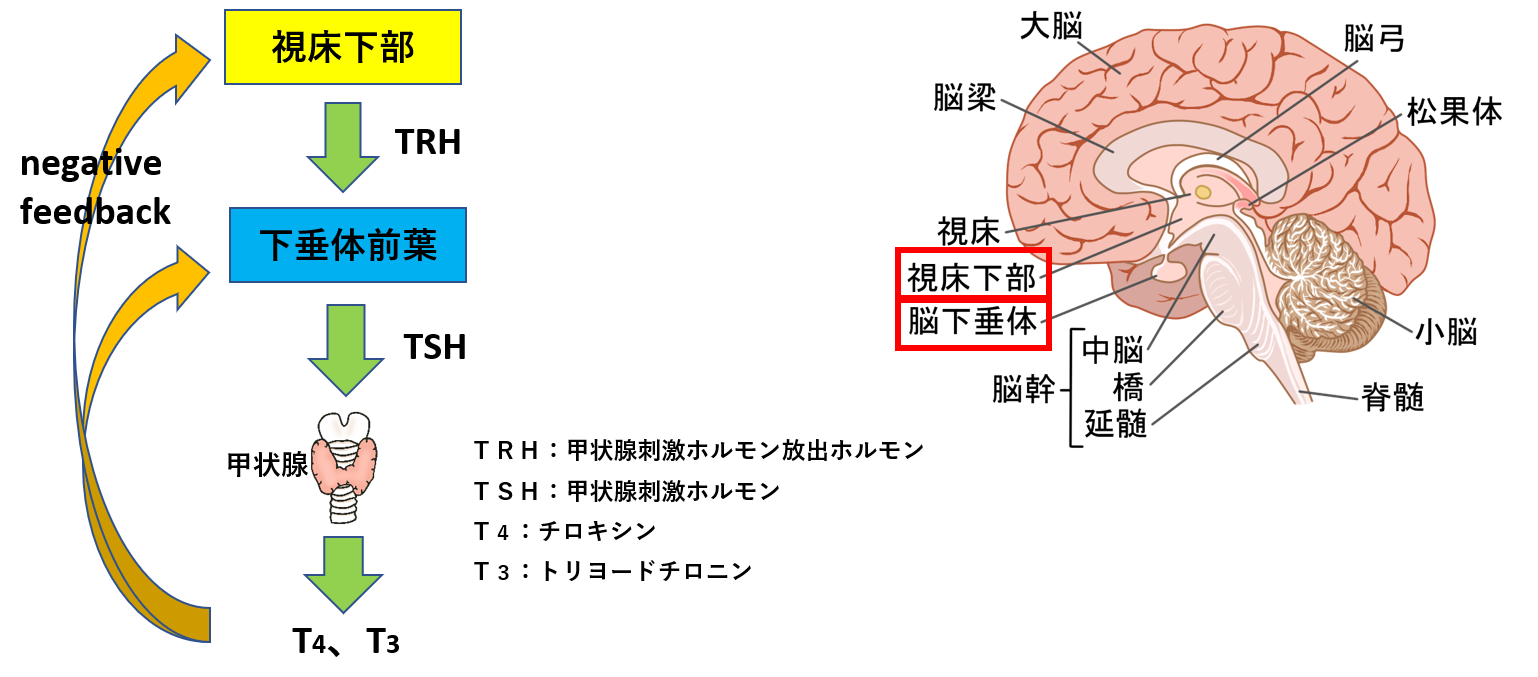

甲状腺ホルモンは甲状腺から分泌されますが、それには視床下部からTRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)が分泌され、TRHの刺激を受けた下垂体前葉がTSH(甲状腺刺激ホルモン)を放出します。TSHは甲状腺を刺激し、甲状腺ホルモンが分泌されます。

分泌された甲状腺ホルモンは視床下部、下垂体前葉にnegative feedbackをかけ、TRH、TSHの分泌を抑制します。

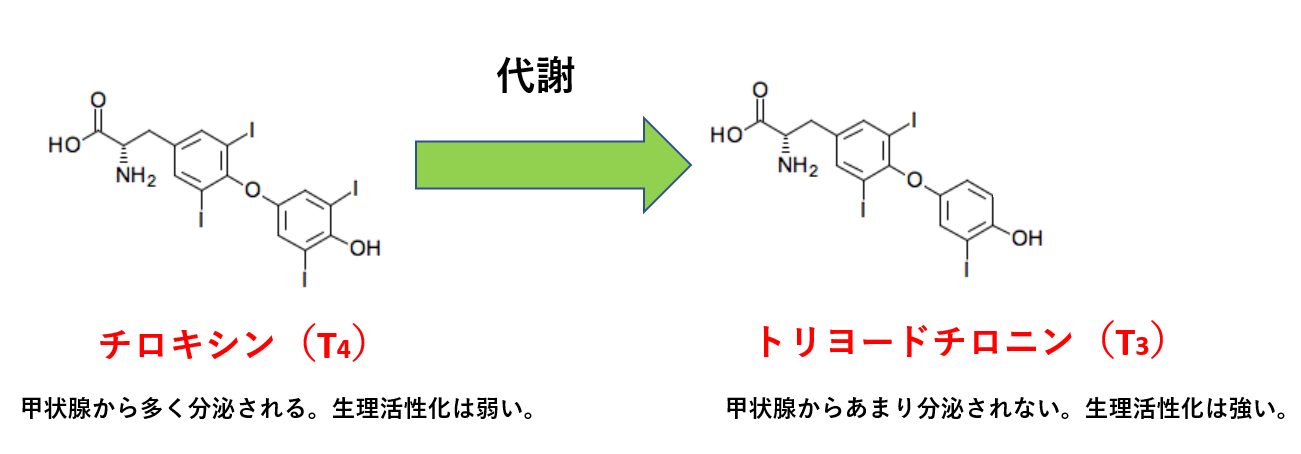

甲状腺ホルモンはチロキシン(T4)とトリヨードチロニン(T3)がありますが、多く分泌されるのはT4です。T4は末梢組織でT3に代謝されます。T4は生理活性が弱く、T3は生理活性が強くなっています。

・甲状腺機能低下症とは

甲状腺機能低下症は何らかの原因で血中の甲状腺ホルモンの量が低下してしまう疾患です。主な甲状腺機能低下症には以下のようなものがあります。

・橋本病

慢性甲状腺炎ともいいます。甲状腺に対する自己抗体ができ、この自己抗体が甲状腺を破壊し、甲状腺が慢性的な炎症を生じ、徐々に甲状腺ホルモンが低下していく疾患です。

甲状腺ホルモンの不足により易疲労感、無気力、低体温、全身浮腫、体重増加、乾燥肌、嗄声などが生じます。またコレステロール値は上昇します。

・クレチン病

先天的な甲状腺機能低下症です。甲状腺そのものが無かったり、あるいは非常に小さかったりして、甲状腺ホルモンが十分に作られない状態です。

甲状腺ホルモンの不足により知能や精神の発達が不十分であったり、低身長になったりします。

・粘液水腫

原発性・続発性と原因は様々ですが、成人になって甲状腺ホルモンが極端に低下し、その結果皮下組織にムコ多糖類が沈着したものです。ムコ多糖類は水分を保持するため、全身に重症化した浮腫が表れます。

浮腫の症状としては粘液水腫顔貌(眼瞼浮腫や口唇浮腫など)、嗄声(のどの浮腫による)、乾燥肌、認知機能の低下、易疲労感、心拡大、粘液水腫性昏睡などがあります。

・適応障害の橋本病の併発

さて今回の例では適応障害と橋本病を併発しました。実はこの2つは併発することが珍しくありません。

前述したように橋本病は甲状腺に対する自己抗体ができてしまう、いわゆる自己免疫疾患です。適応障害による強いストレスが正常免疫機能を低下させ、自己免疫異常が生じ、橋本病の原因になる可能性があります。

※実際にストレスが自己抗体の産生に関連する具体的なエビデンスはありません。あくまで可能性です。

遺伝的要因にストレスなどの環境要因が加わるためと考えられており、強いストレスが必ずしも橋本病を生じさせるわけではありません。

橋本病は甲状腺機能低下症の1種であり、甲状腺ホルモンが低下します。甲状腺ホルモンは代謝に係るだけでなく、感情の働きにも強く影響します。そのため甲状腺ホルモンの低下が適応障害や抑うつ症状を起こすことがあります。

※詳しいメカニズムは不明ですが、甲状腺ホルモン(特にT3)はセロトニン、ノルアドレナリンの働きを調節しているとされています。そのため橋本病だけでなく、甲状腺機能亢進症のバセドウ病も抑うつ症状や適応障害、不安障害を起こすことがあります。

今回の事例では適応障害が先か橋本病が先かは不明ですが、どちらかを発症したことによりもう片方の疾患も併発した可能性もあるでしょう。

このように橋本病と適応障害を併発した場合の治療について見てみましょう。

治療の第一は何よりも優先してストレスの除去です。

職場に馴染めずそれがストレスになっているので、まずは休職、その後はおそらく店舗異動になるでしょう。

次に薬物治療です。現在のところ適応障害によるうつ症状については薬物治療は行っていません。薬物治療を行う場合はSSRIやSNRIなど用いることになります。

橋本病に対してはこちらもまだ治療をしていませんが、甲状腺ホルモンの低下が著しい場合はチラーヂン®S錠などを服用することになります。

その他にはヨウ素を多く含む食事を控えることもあります。ヨウ素は甲状腺ホルモンの原料ですが、過剰に摂取すると甲状腺内でのヨウ素の有機化が阻害され、甲状腺ホルモンの合成が阻害されます。ヨウ素を多く含むものとしてイソジンなどのうがい薬、造影剤、昆布・ひじき・わかめなどの海藻類があります。これらの大量摂取は控えるべきでしょう。

また基礎代謝が低下しているので、カロリー摂取も少なくした方がよいでしょう。

今回の記事で適応障害と橋本病の関連について分かったでしょうか?

特に橋本病が原因で適応障害やうつ病を発症している場合は単に休職しただけでは治らない可能性が高いです。適応障害で休職や部署移動をしても改善しない人がいた場合は、別の病因を疑って採血などの検査をおススメするのもいいかもしれません。

にほんブログ村

記事が良かったと思ったらランキングの応援をお願いします。

コメント