昨年書きかけで下書き保存したままの記事を発見しました。急いで追記しようやく完成しました。2024年11月に発売された肺動脈性肺高血圧症治療薬のユバンシ®配合錠についてです。肺高血圧症自体あまり触れる機会のない疾患ですので、この機会に病態とこれまでに発売されている治療薬と一緒に解説したいと思います。

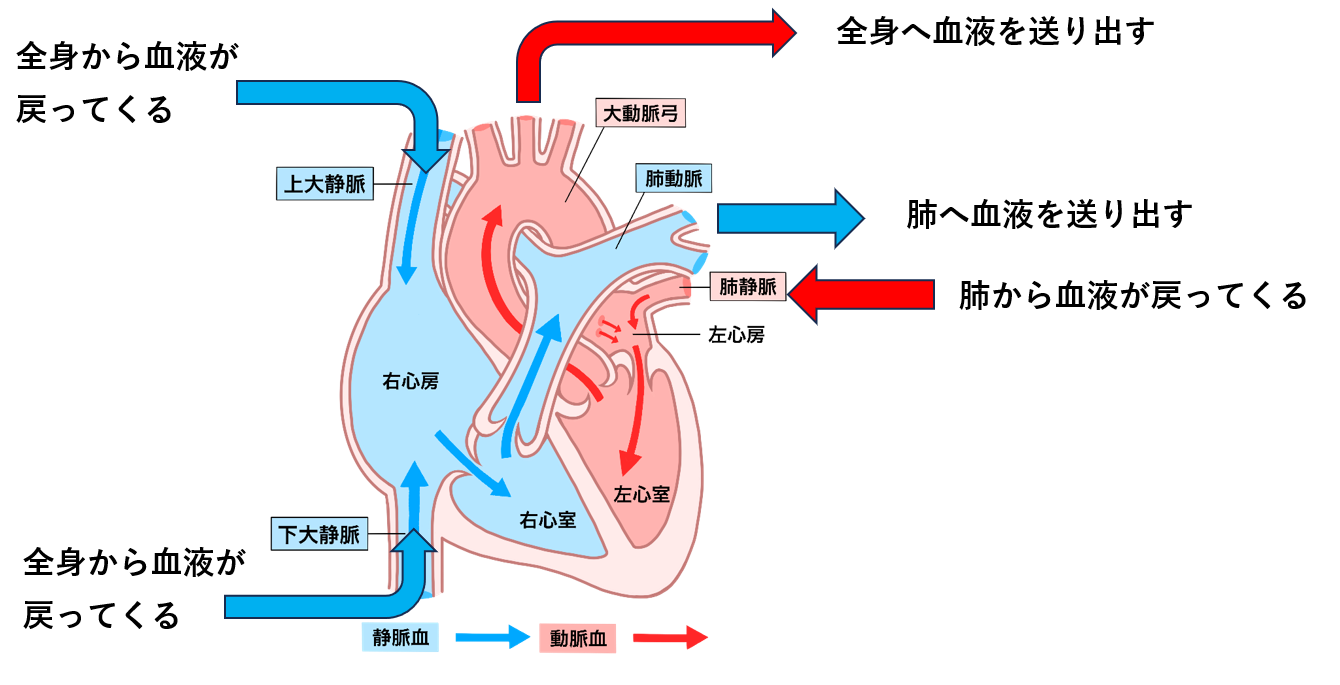

まず初めに全身の血液循環についておさらいしましょう。

心臓から全身に血液が送り出されていることはご存知でしょうが、いわゆる世間一般の人が思い浮かべるのは左心室から血液が送りだされるものです。

心臓は左心室からだけでなく、右心室からも血液を送り出しており、右心室からは肺に向かって血液を送り出しています。

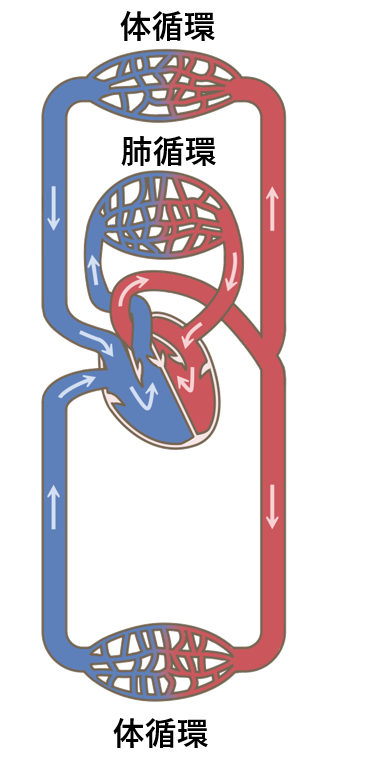

全身を循環し二酸化炭素を多く含んだ血液(静脈血)は上大静脈・下大静脈から右心房へ運ばれます。右心房から右心室に送られた静脈血は肺動脈を介して肺に送られ、肺で酸化炭素と酸素のガス交換が行われます。血液は酸素を多く含んだ血液(動脈血)となり、肺静脈から左心房に送られます。左心房から左心室に送られた動脈血は大動脈を介して全身に送られ、これを繰り返します。

右心室⇒肺⇒左心房の血液循環を肺循環といい、左心室⇒全身⇒右心房の血液循環を体循環といいます。

・肺高血圧症について

肺高血圧症は心臓から肺に血液を送る肺動脈の流れが悪くなり、肺動脈の血圧が高くなる疾患です。

※平均肺動脈血圧が25mmHg以上とされています。

肺動脈圧が高くなると心臓に負担がかかるため、息切れ、倦怠感、動悸、浮腫、胸痛といった症状が表れます。また肺の血管が破れることで気管支に血液が流れ込み、血痰や喀血といった症状がでることがあります。重症例では失神を起こすこともあります。

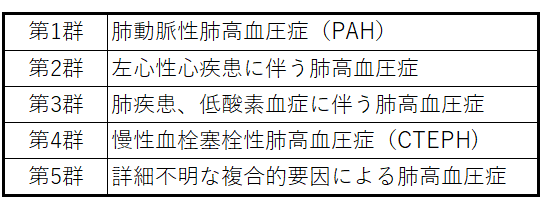

肺高血圧症は病変の部位により5つの群に分類されます。

最も多いのが肺動脈そのものに原因がある肺動脈性肺高血圧症(PAH)です。

肺高血圧症について理解できたでしょうか?

肺動脈性肺高血圧症治療薬は肺動脈の拡張により、肺動脈圧を低下させることを目的としています。現在までに確立されている治療薬の作用機序は以下のようなものです。

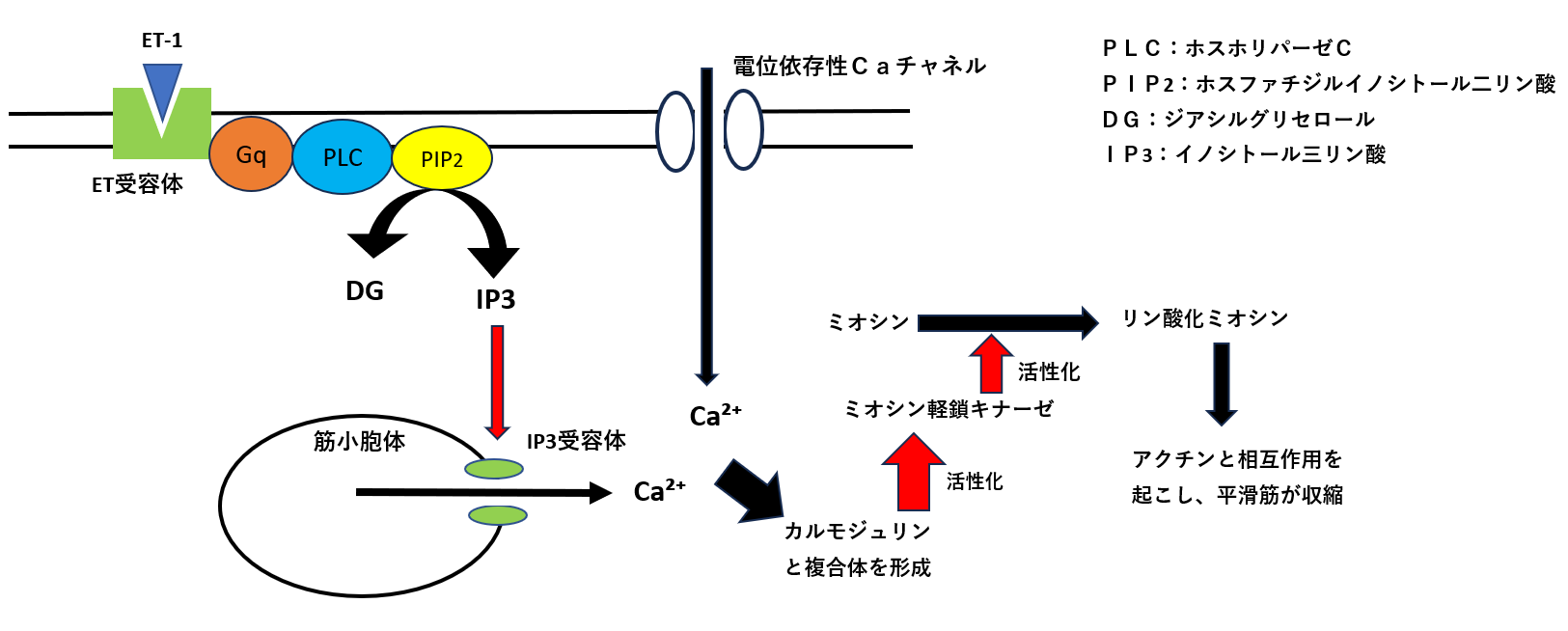

肺動脈にはエンドセリン受容体(以下ET受容体)が発現しています。ET受容体にはETA受容体、ETB受容体がありますが、いずれもGタンパク共役型受容体です。Gi、Gqと共役していますが、おもにGqと共役しています。つまりETA受容体、ETB受容体の刺激により血管平滑筋が収縮します。エンドセリンには1~3がありますが、なかでもエンドセリン‐1が強力な血管収縮物質として知られています。

※ET受容体刺激は血管収縮作用の他に細胞増殖作用も有します。

ET受容体拮抗薬としてボセンタン(トラクリア®錠・小児用分散錠)、アンブリセンタン(ヴォリブリス®錠)、マシンテンタン(オプスミット®錠)があります。

※アンブリセンタンはETA受容体の選択的拮抗薬です。

・ホスホジエステラーゼ₋5阻害薬

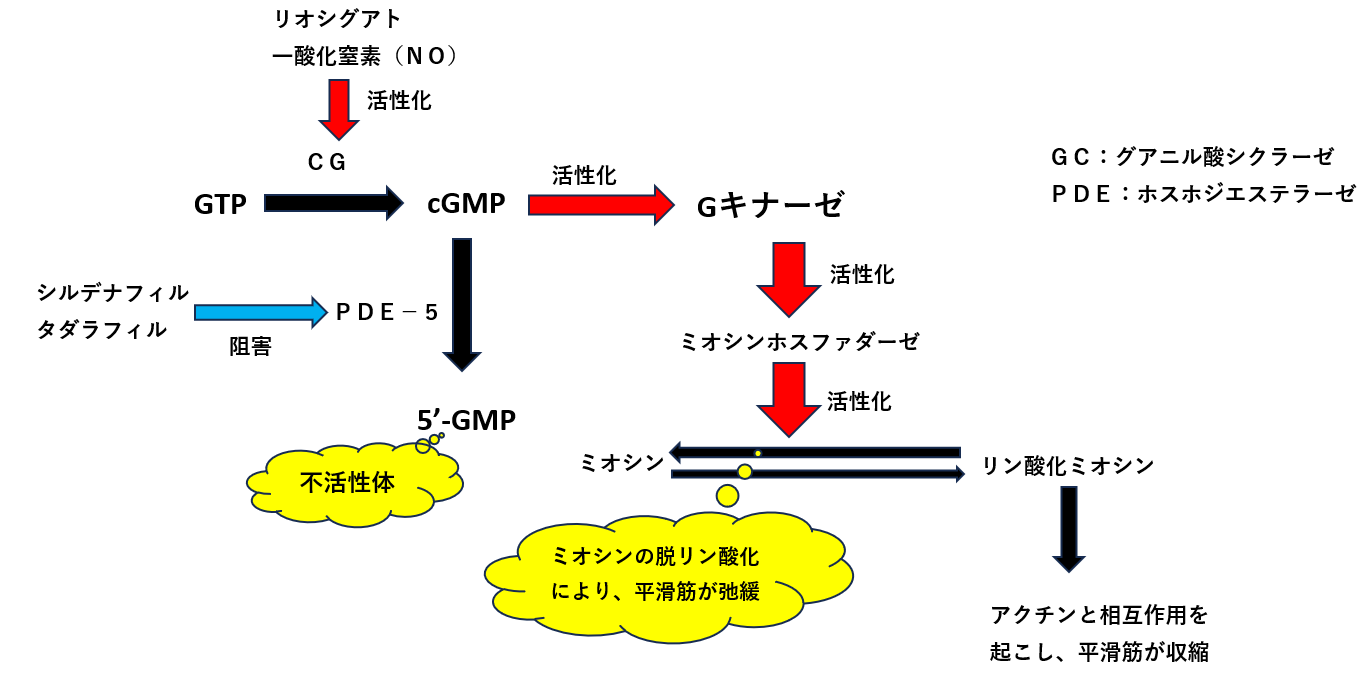

ホスホジエステラーゼ‐5(以下PDE-5)を阻害することでcGMPの分解が阻害されます。cGMPの増加⇒Gキナーゼの活性化⇒ミオミオシホスファターゼの活性化⇒平滑筋の弛緩といったプロセスにより血圧が低下するわけですね。

PDE-5阻害薬にはシルデナフィル(レバチオ®錠・懸濁用ドライシロップ・ODフィルム)、タダラフィル(アドルシカ®錠)があります。

・グアニル酸シクラーゼ刺激薬

グアニル酸シクラーゼ(以下GC)を直接刺激することでGTPからcGMPの産生が促進され、結果的に血管平滑筋が弛緩されます。

GC刺激薬にはリオシグアト(アデムパス®錠)があります。

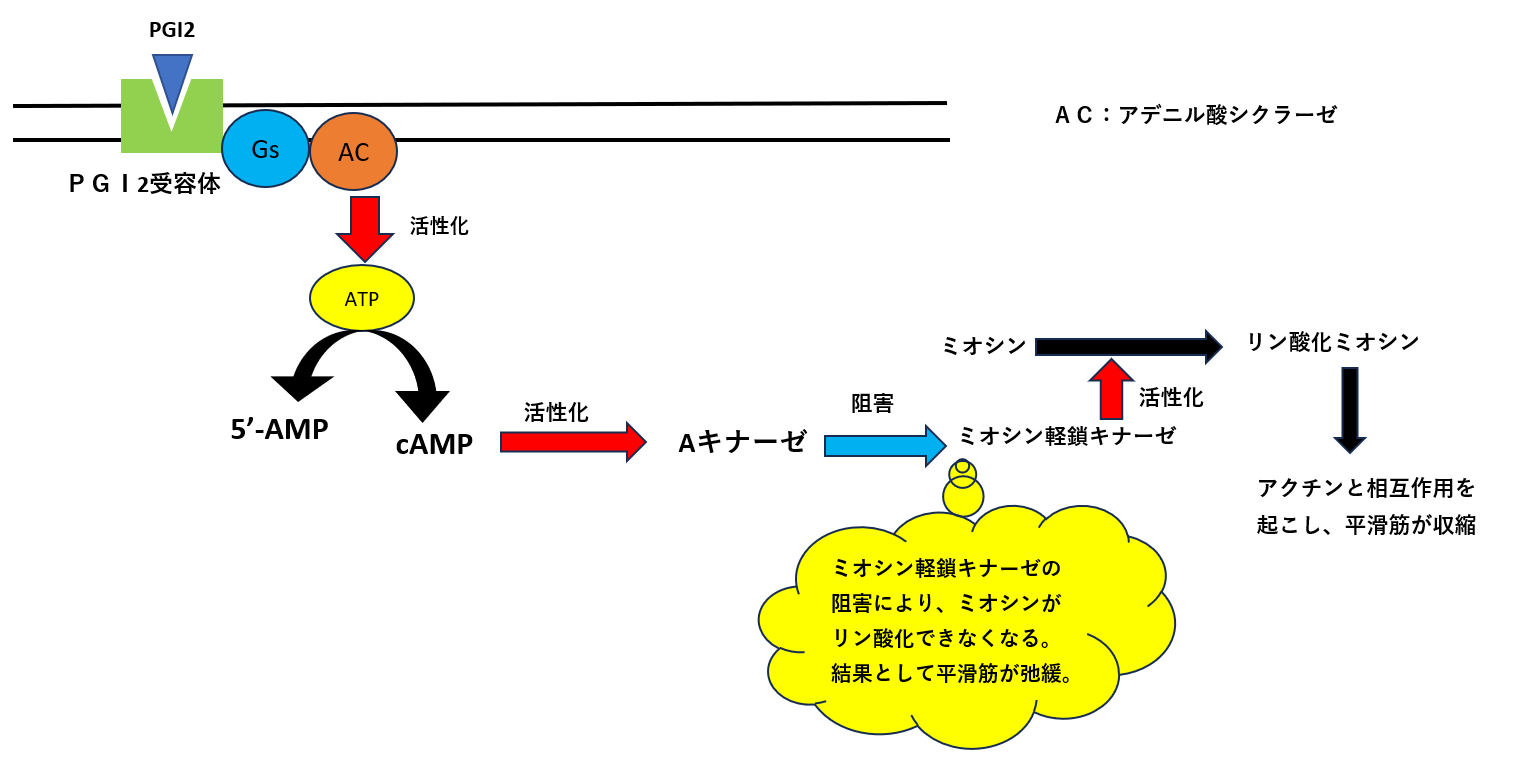

・PGI2誘導体

プラスタグランジン(以下PG)I2受容体はGs共役型受容体です。PGI2受容体の刺激によりアデニル酸シクラーゼ(以下AC)の活性化が起こり、ATPからcAMPの産生の促進⇒Aキナーゼの活性化⇒ミオシン軽鎖キナーゼの不活性化といったプロセスにより血管平滑筋が弛緩します。

※この他にもPGI2受容体の刺激により血小板凝集抑制が生じます。

以上が現在使われている肺高血圧症治療薬です。

今回紹介するユバンシ®配合錠はマシテンタンとタダラフィルの合剤です。つまりET受容体拮抗作用と、PDE-5阻害作用を有します。この特徴について見てみましょう。

・用法、用量について

添付文書に以下のように記載されています。

「通常、成人には1日1回1錠(マシテンタンとして10mg及びタダラフィルとして40mg)を経口投与する。」

オプスミット®錠を1錠とアドルシカ®錠を2錠ですね。食前食後の記載はありません。

インタビューフォームによると、マシテンタンは空腹時投与と食後投与ともにCmax、AUCともに同程度であり、タダラフィルは食後投与の方がCmaxの増加がみられますが、AUCは同程度です。

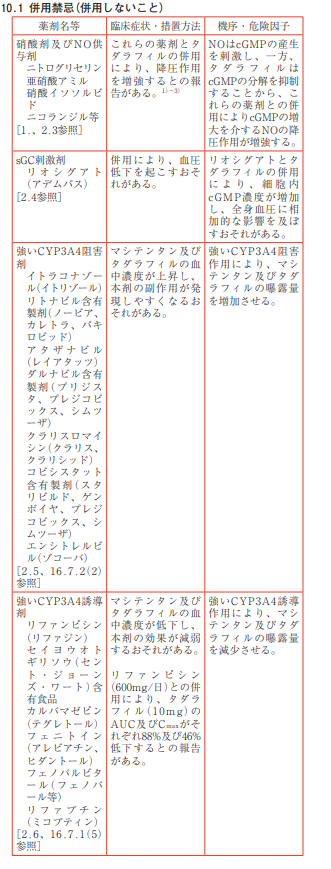

・相互作用について

マシテンタンは主にCYP3A4及びCYP2C9により代謝され、タダラフィルは主にCYP3A4により代謝されます。そのためCYPを強く阻害、誘導する薬との併用が禁忌になります。またPDE-5阻害薬のタダラフィルを含有しているので、NO誘導体とは併用禁忌になります。またGC刺激薬との併用も併用禁忌です。CGを刺激する薬物と併用するとPDE-5阻害薬とダブルでcGMPを増加させてしまうからですね。

・副作用について

重大な副作用として貧血、過敏症の記載があります。

※貧血は6.5%、過敏症は発疹(1.1%)、蕁麻疹(頻度不明)、顔面浮腫(0.5%)、剥脱性皮膚炎(頻度不明)、Stevens-Johnson症候群(頻度不明)

5%以上の高頻度の副作用に頭痛と浮腫/体液貯留の記載があります。これは血管拡張作用を有する薬であれば当然でしょう。血管浮腫、動悸、心不全、頻脈、低血圧、潮紅、鼻閉、鼻血の副作用も5%以下でありますが同様ですね。

・肝、腎機能障害患者への使用について

添付文書上の禁忌に重度の肝障害患者、重度の腎障害患者があります。どちらも漠然としていて分かり辛いですね。冒頭で紹介したように、ユバンシ®錠はマシテンタン(オプスミット®錠)とタダラフィル(アドルシカ®錠)の合剤です。アドルシカ®錠の添付文書には以下のような記載があります。

「軽度又は中等度の腎障害のある患者では、1日1回20mgを投与する。」

「軽度又は中等度の肝障害のある患者では、本剤の投与経験は限られていることから、リスク・ベネフィットを考慮し、本剤を投与する際には1日1回20mgを投与する。」

また添付文書外の情報ではありますが、31≦CCr<80ではアドルシカ®錠を1回20㎎にすべきというデータもあります。⇒ 日本腎臓薬物療法学会の腎機能低下時に最も注意が必要な薬剤投与量一覧(7ページ目です)

マシテンタンとタダラフィルの合剤でタダラフィルが40mgとなっているため調節がききません。そのため肝・腎機能障害患者には使い辛いと言えるでしょう。肝・腎機能障害がある場合は無難にオプスミット®錠とアドルシカ®錠に分けて使った方がよさそうです。

以上の説明で肺動脈性肺高血圧症の病態、治療薬の種類、ユバンシ®配合錠について理解できたでしょうか?肺高血圧症は発症頻度が100万人に1人と、滅多にお目にかかれない疾患です。そのため治療薬を扱う機会も少ないでしょう。だからこそ定期的に稀な疾患の病態、その治療薬について情報発信していこうと思います。そしていざという時に役立つブログにしていきたいものです。

にほんブログ村

記事が良かったと思ったらランキングの応援をお願いします。

コメント