少し前の話になりますが、日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会が百日咳患者が、2024年の中盤から増加傾向にあることが発表されました。2025年は診断週第12週時点で過去最高となっており、2024年の年間届け出数を超えています。百日咳は従来は子供がかかる感染症と思われていましたが、最近は成人患者が増加傾向にあります。それだけでなく百日咳の治療薬であるマクロライド系抗菌薬に対する耐性菌が出現しています。今回の記事で百日咳と薬物治療について解説します。適正な使い方と在庫確保に役立ててくれると幸いです。

・百日咳について

百日咳とは百日咳菌によってもたらされる細菌感染症です。感染症法では5類感染症に分類され、診断した医師は7日以内に最寄の保健所に届け出ることが義務づけられています。感染経路は接触感染と飛沫感染です。

短く激しい咳が連続して起こり、咳きこんだ後に一気に息を吸い込むため、”ヒューッ”という音を立てる特徴があります。

※このように”コンコンコン、ヒューッ”という症状の繰り返しを痙咳発作といいます。

感染してから回復までは以下のような経過を辿ります。

このように回復するまで2~3ヶ月を要することから百日咳と呼ばれるわけですね。

現在百日咳は5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib:ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T)ポリオ(IPV)インフルエンザ菌b型(Hib)の混合ワクチン)によってほぼ100%抗体を獲得できます。しかし10年程度で抗体は減少するので、ワクチン接種後抗体の減少した10代後半以降の感染が増加していることが分かります。

また乳幼児は母親からの免疫獲得が不十分であり、ワクチン未接種の場合は咳による呼吸困難や肺炎の併発、脳への感染による脳炎といった合併症を引き起こす可能性もあります。

・百日咳の治療

百日咳は前述したように 潜伏期⇒カタル期⇒痙咳期⇒回復期 といった経過を辿ります。症状が徐々に悪化し、感染力も最も強いカタル期に薬物治療を行うことで症状が緩和されます。カタル期以降の場合は症状の緩和は期待できませんが、周囲への感染を予防するために用いられることもあります。

百日咳にはマクロライド系抗菌薬が用いられます。

百日咳に適応があるのはエリスロマイシンとクラリスロマイシンです。アジスロマイシンが用いられることもありますが保険適応外です(気管支炎、肺炎といった症状があれば、そちらで保険適応できます)。

マクロライド系抗菌薬の作用機序について確認しましょう。

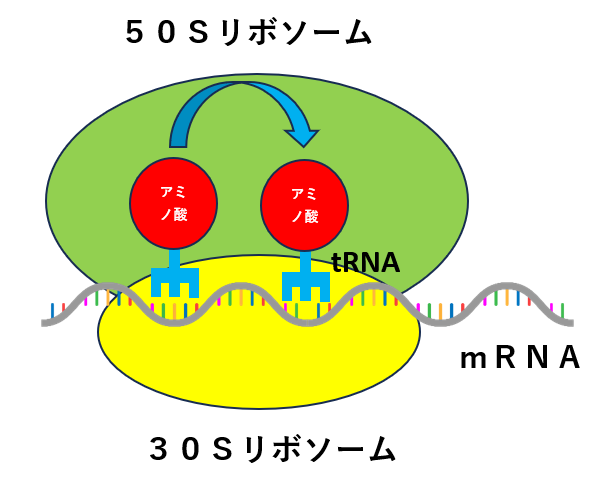

タンパク質はmRNAが細胞内小器官のリボソームで翻訳が行われることによって合成されます。このリボソームは大サブユニットの50Sリボソームと小サブユニットの30Sリボソームによって形成されております。30SリボソームとmRNAが結合し、アミノ酸と結合したtRNAが対応するmRNAに結合し、50Sリボソームでアミノ酸が結合することでタンパク質合成が行われます。

このリボソームを構成するRNAをrRNAと呼びますが、50Sリボソームは23S rRNAと5S rRNAによって構成されています。(30Sリボソームは16S rRNAによって構成されます)

近年マクロライド耐性株(MRBP)が増えており、マクロライド感受性株(MRSP)と混在している状況にあります。MRBPは23S rRNAをメチル化することでマクロライド系抗菌薬の結合を阻害したり、薬剤を排出したり分解する酵素を産生することで耐性を引き起こします。

ここまでで百日咳とマクロライド系抗菌薬について分かったでしょうか?

マクロライド耐性株に対しては他の抗菌薬が必要となります。現在マクロライド耐性株の場合はST合剤(スルファメトキサゾール・トリメトプリム合剤 バクタ®配合錠・ミニ配合錠・配合顆粒、バクトラミン®配合錠・配合顆粒・注)が推奨されています。

次にST合剤にの作用機序を確認しておきましょう。

・ST合剤について

ST合剤はスルファメトキサゾールとトリメトプリムの合剤で、葉酸の合成を阻害することで抗菌作用を示します。

DNAの合成には葉酸が必要ですが、細菌は葉酸を体外から取り込むことができないため、自ら合成します(人間は葉酸を体外から取り込みます)。そのため葉酸合成阻害作用は細菌に対する選択毒性を示すわけですね。細菌の他にも原虫、真菌も葉酸合成をするため、トキソプラズマ症、ニューモシスチス肺炎といった原虫感染症、真菌感染症にも有効です。

作用機序は以下のようになります。

このST合剤ですがバイオアベイラビリティが非常に高く、ほとんどの組織に移行します。なかでも肺、腎への移行は良好のため、ニューモシスチス肺炎の予防や尿路感染症の治療では第一選択薬となっております。そのため百日咳にも高い効果を発揮するのは容易に想像できますね。

最後にST合剤の注意点について確認しておきましょう。

まず初めにST合剤は百日咳に対して保険適応外です。ただし社会保険診療報酬支払基金では審査上認めるとしています。また使用はマクロライド系抗菌薬にアレルギーがあるか、百日咳菌がMRBPである場合に対して用いられます。ST合剤にも耐性菌は存在しますので、むやみに使って耐性菌を増やさないためですね。

また生後2か月未満では原則使用しません。高ビリルビン血症による黄疸のリスクがあるからですね。

また腎機能による調節も必要です。クレアチニンクリアランスにより調節しますので、高齢者にもいる場合は年齢、体重、血清クレアチニン値を把握して算出しましょう。

今回の記事で百日咳とST合剤について理解できたでしょうか?

今後の百日咳患者が増えていくか収束していくかは不明ですが、薬剤師も適正な使い方を理解しておき、またST合剤の処方量が増大した場合にも対応できるよう適正な在庫確保に努めなくてはなりません。引き続き情勢を見守ろうと思います。

にほんブログ村

記事が良かったと思ったらランキングの応援をお願いします。

コメント