前回に引き続き現場で実際にあった事例です。今の薬局は複雑な処方も多いため、処方内容をじっくり吟味する必要があります。その中で気付いたこと、知っておいて欲しいことを共有したいと思います。

先日会社のDI担当部署から、”各現場でトリプルワーミーの見落としがないか注意するように”との通知が来ました。実際に現場ですぐに使える知識であり、また薬剤師の職能を活かすのにもってこいの事例なので是非知っておいて欲しいと思います。

まず初めにトリプルワーミーとは何でしょうか?

トリプルワーミーとは、レニン‐アンギオテンシン系阻害薬(ACE阻害薬またはARB、以下RAS阻害薬)、利尿薬、NSAIDsの3剤の併用のことをいいます。この3剤を併用するとどのような問題が生じやすいでしょうか?

答えは急性腎障害が起きやすくなります。腎血流の低下による腎虚血が原因です。これを詳しく見てみましょう。

・急性腎障害(AKI)について

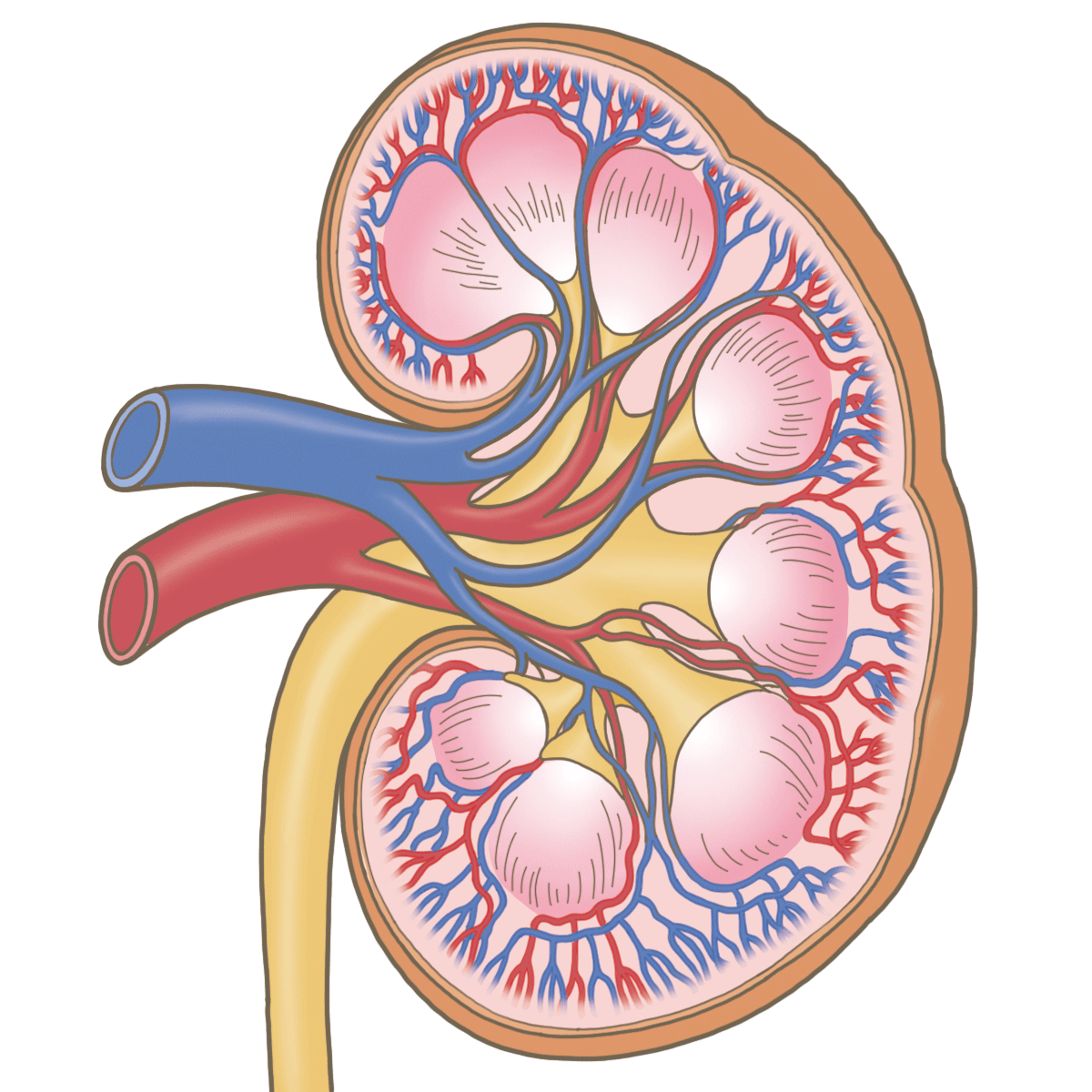

まず初めに過去に何度か紹介したように、腎臓は非常に細い腎血管が沢山存在しています。

腎臓には心臓から送り出される血液の1/4~1/5程度と非常に多くの血液が送られているからですね。

※腎臓の最も大きな役割が血液の濾過による老廃物の除去だからです。

腎血流の低下による腎虚血により、投与した当日~投与後数週間といった短期間で急激に腎機能低下が起きることがあります。これが急性腎障害です。主な症状としては尿量減少、浮腫、食欲低下、悪心、全身倦怠感などがあります。

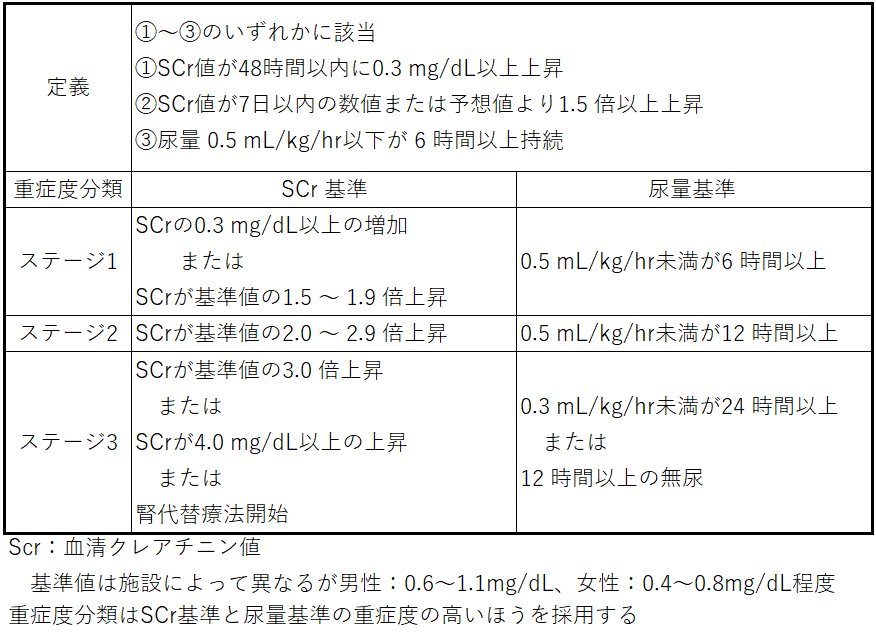

急性腎障害の定義には「急性腎障害のためのKDIGO診療ガイドライン」におけるKDIGO基準が最も多く用いられます。

急性腎障害について分かったところで、それぞれの薬の作用機序と腎血流に及ぼす影響について見てみましょう。

・RAS阻害薬の場合

ACE阻害薬はアンギオテンシンⅡの産生を抑制し、ARBはアンギオテンシンⅡ受容体を阻害します。どちらもアンギオテンシンⅡの働きを阻害する作用機序を示します。アンギオテンシンⅡは主に糸球体の輸出細動脈を収縮させます。そのためアンギオテンシンⅡの働きを阻害することにより輸出細動脈が拡張します。

※Ca拮抗薬は主に輸入細動脈を拡張させ、RA系阻害薬は輸出細動脈を拡張するとされています。

その結果糸球体血流量が低下し、糸球体内圧が減少します。糸球体内圧の低下は中長期的には腎臓の負担を減らし、腎保護作用につながります。

しかし高齢者は腎動脈狭窄や腎細動脈硬化による虚血性腎症を合併している頻度が高いため、RAS阻害薬により腎血流量が低下し、腎機能が低下が懸念されています。

・利尿薬の場合

利尿薬により循環血液量が低下します。これにより腎血流量も低下します。

・NSAIDsの場合

NSAIDsはシクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害し、プロスタグランジン(PG)の産生を抑制します。PGの多くは血管拡張作用をもちます。

※PGD2、PGE2、PGI2は血管拡張作用をもちますが、PGF2αは血管収縮作用をもちます

NSAIDsによりPGの産生が抑制され、PGの血管拡張効果が抑制されることで腎血流が低下し、腎機能の低下につながるわけです。

なおNSAIDsにより主に収縮するのは輸入細動脈です。RAS阻害薬との併用で糸球体血流量の低下がさらに起きやすくなることが想像できますね。

以上のようにこれらの3種の薬の併用は、それぞれ異なる作用機序で腎血流を低下させ、急性腎障害を起こす可能性が高くなります。

さて実際に現場で処方内容を注意して見てみました。

そしたら意外なほどトリプルワーミーが多いことに気付きます。まずRAS阻害薬+利尿剤の併用が多くあります。まず慢性心不全でこの組み合わせが多いです。また単なる高血圧でもARB+利尿剤の合剤を使っている患者も多くいます。

ここにNSAIDsが追加というケースが非常に多いです。整形外科に通っている患者さんもいれば、たんなる頭痛や風邪、関節痛などで臨時で処方されることは日常茶飯事でしょう。注意して見てみるとトリプルワーミーの処方例はすぐに見つかると思います。

さてトリプルワーミーの処方を見つけた場合はどうすべきでしょうか?まず忘れてはならないのはトリプルワーミーは禁忌ではありません。そのため何が何でも阻止しなくてはならないわけではないので注意が必要です。処方変更をゴリ押しして治療を妨げてはいけません。あくまで医師に確認をとるといったスタンスがいいでしょう。

しかし高齢者だったり、既に腎機能があまり良くない患者さんでは疑義照会すべきでしょう。またRAS阻害薬+利尿薬の患者さんにNSAIDs追加は頻繁におきるでしょうから、疑義照会して併用OKがでたら薬歴の頭書きに残しておいて、次回以降薬歴を見る人がすぐに分かるようにしないといけません。

実際にあった事例ではNSAIDsをアセトアミノフェンに変更する事例が多かったですね、特に慢性心不全の場合、RAS阻害薬と利尿剤を変えられない事例が多いので、この場合はNSAIDsを変えるのが最も簡単でしょう。

リウマチ等でNSAIDsがどうしてもなくせない時は、単なる高血圧の場合はRAS阻害薬をCa拮抗薬に変更、利尿剤の削除などが考えられます。

いずれにしても医師と十分なすり合わせが必要ですね。

今回の記事で紹介したトリプルワーミーはそこまで高度な知識が問われるものではありません。ただし注意していないと意外なほど見落としが多い事例とも言えます。この記事がきっかけで注意して処方内容を見るようになって、1つでも多くのトリプルワーミーが止められればと思います。

にほんブログ村

記事が良かったと思ったらランキングの応援をお願いします。

コメント